Obtaining a license under Article 3 of the Construction Business Law (by the Regional Development Bureau or each prefecture)

- やさしい日本語

- ひらがなをつける

- Language

We provide multilingual content through machine translation. Translation accuracy is not 100%. About the multilingualization of the JAC website

- About JAC

- JAC Membership Information

- Specified Skilled Worker Acceptance

- Specified Skilled Worker Overview of the system

- 10 Mandatory Assistance for Foreigners

- Online individual consultation

- Seminar on Coexistence with Foreign Nationals

- Leading examples of host companies

- Case studies collection "Visionista"

- Foreigner's Voice

- Foreign Resident Acceptance Manual / Q&A

- Useful column "JAC Magazine"

- Acceptance support services

- Specified Skills Acceptance Support Service

- Skills improvement support

- Online Special Education

- Skill training

- Japanese Language Course

- Education and Training Support

- Subsidy system for obtaining qualifications

- Support for creating a comfortable workplace

- Temporary Return Support

- CCUS charge support

- Support system for promoting the accumulation of employment history

- Post-acceptance training

- Compensation system for Specified Skilled Worker (i)

- Daily life support

- Medical interpretation support

- Support for daily life problems

- freeJob matching

- The Specified Skills Evaluation Exam

- Home

- Specified Skilled Worker Overview of the system

Specified Skilled Worker Overview of the system

This page explains why the "Specified Skilled Worker System" was established, its purpose, the the specified skills jobs available and system in the construction field, and the services that the host company must perform.

In addition, frequently asked questions about the system are posted at the end of the book.

*Answers will jump to "Acceptance Manual and Q&A".

- Specified Skilled Worker Establishment of the system

- What is the Specified Skilled Worker system in the construction sector?

- Specified Skilled Worker Accepted Positions in Construction

- To become a Specified Skilled Worker

- Procedures to be carried out by the accepting company

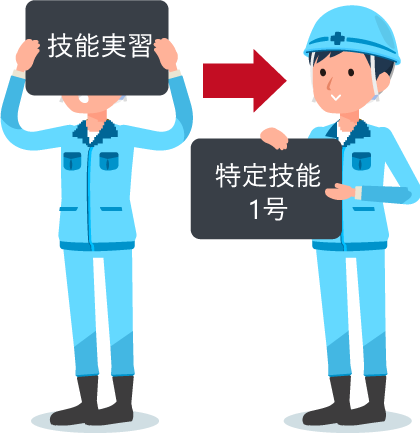

- Change of status of residence from Technical Intern Training etc. to "Specified Skilled Worker (i)"

- Q&A Frequently Asked Questions

Specified Skilled Worker Establishment of the system

On December 14, 2018, the Act amending the Immigration Control and Refugee Recognition Act and the Ministry of Justice Establishment Act (Act No. 102 of 2018) was promulgated. This created a new residence status, "Specified Skills." As a result, foreign workers are now able to work in 16 fields that have been identified as having serious labor shortages.

The construction industry, one of the 16 sectors, has also been plagued by a worsening labor shortage. The number of employees in the construction industry peaked at 6.85 million in 1997, and has fallen to 5.05 million as of November 2020. In the construction sector, where securing human resources is still difficult despite efforts to improve productivity and secure domestic human resources, a system has been established to accept foreign workers who have a certain level of expertise and skills and can immediately contribute to the construction industry.

What is the Specified Skilled Worker system in the construction sector?

In the construction industry, compared to other industries, there are more Technical Intern Training students missing, and there is a current situation where missing trainees are working at another construction site in a state of illegal employment. In addition, there are concerns that if rival companies hire foreigners as cheap labor, it will distort the fair competition environment among construction companies, so it is necessary for the industry to firmly establish rules for wages, social insurance, and health and safety to eliminate companies that do not abide by the rules.

In response to these problems, in the construction field, companies that accept Specified Skilled Worker are required to prepare an acceptance plan and obtain certification from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before obtaining a status of residence from the Immigration Services Agency of Japan, and even after certification, they must obtain confirmation from the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism or the Appropriate Employment Supervision Agency regarding the implementation status of the certification plan.

With the establishment of this system, it is now possible to have employees work as a force for companies for a total of five years after completing the Technical Intern Training (ii) and other degrees. In addition, returning Technical Intern Training graduates can now be re-recruited and directly employed.

In addition, if you gain a certain amount of practical experience as a team leader or foreman and pass the "The Specified Skills (ii) Evaluation Exam for Construction Industry" or the "Level 1 Skills Test," you will meet the requirements for Specified Skilled Worker (ii) residence status. If you receive permission for Specified Skilled Worker (ii), there is no limit to the renewal of your period of stay, and you will be able to bring your dependent spouse and children with you. A system is being put in place that allows foreigners working in the construction industry to plan their life plans in Japan and work long term.

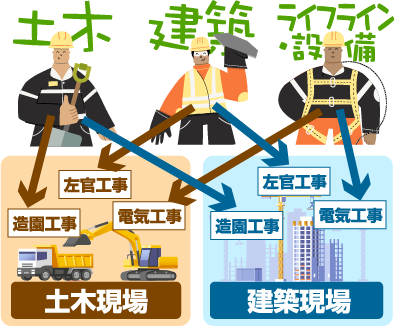

Specified Skilled Worker Accepted Positions in Construction

All work related to the construction industry, including construction-related Technical Intern Training occupations, is eligible.

There are three categories of work under the examination category and status of residence: civil engineering, architecture, and Infrastructure Facilities and equipment.

The work classification for the status of residence is based on the nature of the work, not on the type of work site. If the work is included in the construction business that is approved for the status of residence, you can work regardless of the type of work site.

When actually having them engage in these activities, it is necessary to clearly define the scope of work in the employment contract and ensure that they are paid at least equal to Japanese workers with equivalent skills.

The scope of construction work that can be carried out according to the status of residence is as follows:

Business category [Civil engineering]

Mainly civil engineering facility related work

Business category [Construction]

Mainly work related to buildings

Business Category [Infrastructure Facilities ・Equipment

Mainly Infrastructure Facilities ・Work related to equipment

To become a Specified Skilled Worker

There are two ways for foreigners to become Specified Skilled Worker:

*1 "Good completion of Technical Intern Training (ii)" means that you must have completed the Technical Intern Training for at least 2 years and 10 months and meet one of the following requirements.

[1] Pass the practical test of the skill test level 3 or Technical Intern Training evaluation test (professional level).

[2] Although the student has not passed the practical test of the Skills Test Level 3 or Technical Intern Training Evaluation Test (Professional Level), the Technical Intern Training (ii) must have been "well completed" by the evaluation report prepared by the trainee who describes the attendance status during the training, the acquisition of skills, etc., and the attitude towards life.

Procedures to be carried out by the accepting company

There are procedures imposed on companies to accept Specified Skilled Worker (i) in the construction sector.

Please refer to the list of the main ones.

- Indirectly or directly affiliated with JAC

➡Get your membership certificate

- Registration for Construction Career Up System

Explanation of important matters related to specified skilled worker employment contracts

specified skilled worker employment contracts Conclusions

- Specified Skilled Worker Acceptance Plan in the construction field Certification Application

(Online application (regional development bureau, etc.))

Creating a Support Plan for Specified Skilled Worker (i)

- "Application for Permission to Change Status of Residence"

or

"Application for Issuance of Certificate of Eligibility"

(Apply at the counter or online (Regional Immigration Services Bureau))

- Submitting Report on Acceptance of Specified Skilled Worker (i)

(Online application (regional development bureau, etc.))

- Attending post-acceptance training courses

Foundation for International Transfer of Skills and Knowledge in Construction (FITS)

Change of status of residence from Technical Intern Training etc. to "Specified Skilled Worker (i)"

Technical Intern Training Switching from raw to Specified Skilled Worker (i) "Benefits"

- merit

No need to take skills evaluation exam or Japanese language test

No need to take skills evaluation exam or Japanese language test - Foreigners who have completed Technical Intern Training (ii) well and wish to transition to "Specified Skilled Worker (i)" are exempt from taking the skills evaluation exam and Japanese exams. However, only if you move to the same position.

- merit

Reduces initial costs

Reduces initial costs - For example, in the case of Vietnam, if trainees are switched to "Specified Skills" status while they are in Japan, there will be no sending costs, which will reduce the financial burden.

- merit

If it takes time to change your status of residence, you can change your status of residence to "Designated Activities (June, work is possible)"

If it takes time to change your status of residence, you can change your status of residence to "Designated Activities (June, work is possible)"

If you need time to change your status of residence, such as not being able to prepare the necessary documents for your application by the expiration date of your period of stay, you can apply for permission to change your status of residence to "Designated Activities" so that you can prepare while working at the host organization where you plan to work.

*The period of stay under this status of residence is included in the total period of stay (up to 5 years) of the status of residence "Specified Skilled Worker (i)".

For more information, please visit the Immigration Services Agency of Japan site.

Q&A Frequently Asked Questions

Specified Skilled Worker The contents of your inquiries about the system are summarized in the "Foreigner Acceptance Manual".

Among them, we have excerpted the items that are frequently asked. (Click to jump to the "Alien Acceptance Manual")

For other questions and answers, please refer to the Foreigner Acceptance Manual. We summarize the contents of inquiries about Specified Skilled Worker acceptance in the construction field in the "Foreigner Acceptance Manual".

- 0120-220353Weekdays: 9:00-17:30 Saturdays, Sundays, and holidays: Closed

- Q&A

- Contact Us